ВЯЧЕСЛАВ БОНДАРЕНКО

ЧЕТЫРЕ СУДЬБЫ. ОДНА РОДИНА.

Роман

37

Юрий Варламов, июнь 1919 года, Москва – Харьков

…- Подъё-ё-ём!

Заунывный голос часового проникал даже за толстые дубовые двери. Открыв глаза, Юрий несколько секунд лежал как в тумане, постепенно возвращаясь из тяжелого забытья в реальность. Потом предрассветный сумрак начал понемногу принимать какие-то очертания. Ну да, он в концлагере – уже второй раз за свою жизнь. Вот камера – еще недавно келья женского монастыря, странно, что не выкинули иконы со стен. Вот сокамерники – бывший поручик Толоконников и бывший военный врач Шибунец. Они тяжело возились на своих койках, кряхтели, крестились в темноте на образа. А сапоги часового уже удалялись, и заунывный «Подъёём!» возвещал для обитателей лагеря начало нового бесконечного дня…

Варламов попал сюда, в бывший маленький женский монастырь на восточной окраине Москвы, в феврале 19-го. До этого его просто держали в одиночке в Бутырках. А туда Юрия привезли прямиком из бывшего здания Московского военного округа, где он откровенно рассказал всю свою одиссею представителям Чрезвычайной комиссии. Что неприятно поразило Юрия, слушали его неприязненно и враждебно, как будто заранее всё уже решили про него.

— Значит, как следует из всего вышесказанного, — монотонно заговорил старший – очень высокий и худой человек с сильным прибалтийским акцентом, — вы с февраля по сентябрь сего 1918 года находились в Белоруссии, на территории, оккупированной германцами, но ни одного документа, подтверждающего это, представить не можете?

— Да. Дело в том, что…

— Затем, прибыв в Минск, — перебил его высокий, — вы вошли в сношение с бывшим подполковником, сотрудником штазапа Дюльбером, который намеренно остался на оккупированной территории, и Дюльбер, ныне служащий в германской администрации, выдал вам фальшивую справку, с коей вы и прибыли в Москву?

— Нет, Дюльбер остался в Минске не намеренно, он просто не успел эвакуироваться, так как продвижение германских войск было очень быстрым, а управление войсками было нарушено…

— Неважно, — отмахнулся высокий. – Важно то, что в Москву вы приехали по фальшивым документам, выданным вам представителем германской администрации. И лично мне кажется, что вас перебросили в Советскую Россию вполне намеренно. С разведцелями. Разве нет?

— Разумеется, нет, — поморщился Юрий. – С чего вы…

— Да с того, что вы уже были завербованы австрийской разведкой. – Высокий небрежно шлепнул на стол тонкую голубую папку и похлопал по ней ладонью. – В бумагах ГУГШ сохранилось ваше дело, где подробно описана ваша вербовка в концлагере Нейссе четыре года назад. Где гарантии, что в Минске вы не встретили вашего старого знакомого – Йозефа Ляхора?

Ляхор!.. Опять эта тень вставала у него на пути. Юрий судорожно перевел дыхание, взглянул прямо в глаза высокому…

— Позвольте мне все объяснить вам. В лагере Нейссе я пошел на вербовку с единственной целью – вернуться в Россию и снова вступить в армию. Сразу же по возвращении в Россию я явился в ГУГШ и доложил все обстоятельства дела. После этого я честно работал на нашу разведку вплоть до осени 17-го. Затем вернулся из САСШ в Россию, чтобы и дальше служить в нашей армии… = Он перевед дух. – То, что я оказался в тылу германских войск – трагическое совпадение обстоятельств. И то, что в Минске нашелся лично знакомый мне Дюльбер, который, кстати, далеко не сразу согласился мне выдать эту справку – тоже случайность…

— А не слишком ли много случайностей, гражданин Варламов? – иронически оборовал его сидевший слева от высокого бледный юноша в пенсне. – Вернее, господин Варламов… Вы ведь сын царского генерала, потомственный дворянин, выпускник Полоцкого кадетского корпуса и Владимирского военного училища, верно?

— Верно, но какое это имеет отношение к делу?

— А знаете ли вы, что юнкера вашего училища оказали ожесточенное сопротивление во время октябрьского переворота в Петрограде и училище пришлось расстреливать артиллерией?

— Знаю, но… — окончательно запутался Юрий. – Я заканчивал училище в 1913-м, причем здесь октябрьский переворот?

— Притом, что вы – явно чуждый элемент, случайно затесавшийся в ряды Красной Армии, — заявил юноша в пенсне – А теперь еще и шпион, засланный к нам с вражеской территории.

— Ну зачем же так сразу? – охладил его пыл высокий. – В мотивах поступков Варламова мы еще разберемся. А пока что придется вам, гражданин Варламов, осмыслить свое поведение в одиночной камере…

Вот так он и угодил в Бутырку. Шли дни, недели, месяцы, а о нем словно забыли. Юрий несколько раз подавал заявления на имя наркома по военным и морским делам с просьбой разобраться, но ответа не было вплоть до февраля 19-го. Тогда в камеру принесли лист плохой серой бумаги, на которой на машинке была отстукана его дальнейшая судьба: гражданина ВАРЛАМОВА Ю.В. за деятельность, подрывающую боеспособность Р.К.К.А., содержать в концентрационном лагере вплоть до победы Мировой Революции. Видимо, в мотивах его поступков «разобрались»…

Лагерь помещался в женском монастыре, откуда выкинули прежних обитательниц. Монастырские стены были обнесены колючей проволокой, на угловых башнях стояли часовые. В остальном же внешний вид монастыря не переменился. Только вместо монашек по коридорам и галереям теперь проходили под конвоем те, кого Советская власть сочла нужным сюда поместить. Контингент был пестрый – проститутки, гадалки, шулера, спекулянты, кокаинисты, дезертиры из Красной Армии. Но в основном – обычные люди, крестьяне, интеллигенты, мещане, которые не знали за собой никакой вины и искренне не понимали, почему здесь оказались.

Юрия поместили в камеру вместе с его ровесниками, бывшим поручиком Павлом Толоконниковым и военврачом Захаром Шибунцом. Толоконников, по его рассказу, пробирался на Дон, в Добровольческую армию, но в Воронеже был опознан бывшими солдатами его роты, снят с поезда и после месячного заключения в Воронеже привезен сюда. Шибунец же провинился тем, что во время ноябрьских боев 17-го в Москве перевязывал на улице раненых офицеров и юнкеров. Тогда его не тронули, просто зарегистрировали, и всё. Зато в сентябре 18-го, после начала красного террора, взяли как заложника и посадили в лагерь. Оба были милыми, интеллигентными людьми, и Юрий не раз благодарил Бога за то, что к нему в камеру не посадили каких-нибудь карманников или спекулянтов.

Жизнь в концлагере была однообразной и тусклой. Чем-то она напоминала лагерь Нейссе, но много было и нового. Жили заключенные не в бараках, а в бывших монашеских кельях, по территории лагеря передвигаться было запрещено. Каждый день их разбивали на партии человек по 30 и строем выводили из монастыря на принудительные работы в городе. Зимой чистили панели и крыши домов от снега и льда, весной вывозили мусор на свалки, красили заборы, разгружали грузовые трамваи, перевозившие дрова и уголь, и баржи на Москве-реке. Москвичи глядели на заключенных сочувственно, бывало, и совали в руки нехитрую снедь. Конвоиры этому не препятствовали, да и сами были настроены к своим подопечным благодушно, а к бывшим офицерам даже и с почтением.

Долбая скользким тяжелым ломиком по панели, Варламов снова и снова пытался понять, почему он здесь оказался. И не понимал ничего. Он рассказал совершенную правду, был вполне откровенен – и в результате оказался тут, на одном положении вместе с ворами и наркоманами. Где же тут логика?.. Да еще этот дикий срок: до мировой революции… Что это значит – пять лет, десять, тридцать семь?.. Ответа на эти вопросы не было. Время остановилось, он завис в каком-то странном безвоздушном пространстве.

Днем еще туда-сюда, а вот вечерами наваливалась настоящая лагерная тоска. После ужина обитатели камеры приглушенно разговаривали в темноте. Пересказывали те жалкие обрывки новостей, которые слышали на улице от прохожих или успели прочесть в расклеенных по городу газетах. Большевики разорвали Брестский мир, в Германии революция, кайзер свергнут, Австро-Венгерская империя перестала существовать, Турция и Болгария капитулировали – все это воспринималось как новости из другой Галактики. Спорили, строили предположения, гадали – где сейчас Деникин? Как встретят поляки Красную Армию, которая, само собой, двинется в Белоруссию и Украину?.. Но больше говорили о личном. Через несколько месяцев Юрию уже казалось, что он знает Толоконникова и Шибунца всю жизнь. Делились и интимным. Оба горячо сочувствовали положению Варламова.

— И как же вы теперь найдете Елизавету?

— Советую вам, когда выйдете, обратиться в Главное военно-санитарное управление, — говорил Шибунец. — Ну, или как оно там у НИХ называется… Должно же быть такое. И они должны вести учет сестер милосердия, направляемых в армию. Так и выясните, где она может быть.

— «Когда выйдете»… — усмехался Юрий. – Да ведь выйду я, когда произойдет мировая революция. А в нее я, уж извините, не верю.

— И дернул же вас черт вернуться из Америки в Россию! – горячо восклицал Толоконников. – Могли бы сейчас сидеть где-нибудь в Нью-Йорк-Сити.

— Так и вас же зачем-то черт понес в Добровольческую армию… А могли бы дома сидеть. Тем более что родители вас уговаривали не дурить…

— И то верно…

…Завтрак заключенным разносили по камерам. Часовой сунул в руки Толоконникову, Шибунцу и Варламову еле теплые железные миски, в которых бултыхалось на дне мутно-желтое варево, якобы гороховое. Питание в лагере было скудное, но заключенным объясняли, что паек на воле не лучше. После завтрака – построение на плацу. Так называлось свободное пространство между несколькими монастырскими корпусами.

Обитатели келий, толкаясь и переругиваясь, строились в длинную шеренгу. Интеллигенты старались держаться вместе, сторонясь «простых». Юрий и его товарищи по несчастью встали на правый фланг, где стояли офицеры. Выглядел строй более чем странно – офицерские и солдатские шинели, кителя, гимнастерки, френчи, крестьянские зипуны, когда-то модные обноски на штатских, кричащие платья на проститутках, толстые зимние пальто рядом с летними костюмами – каждый донашивал то, в чем его взяли.

Обычно наряды на работы объявлял начальник охраны, но сейчас перед строем заключенных появился сам начальник лагеря – бывший фельдфебель Макаренко. В руках у него был лист бумаги, испещренный машинописью.

— Слушай все! – зычным грубым голосом крикнул Макаренко. – Приказ по лагерю № 23 от 4 июня сего года. В связи с обострившейся международной обстановкой из концлагеря освобождаются с дальнейшим направлением в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию: бывшие полковники Зубков и Траутинг, бывшие подполковники Адамчик, Бахирев, Гнилозубов, Демчук, Кореневский, Оряховицкий, бывшие капитаны Волков, Воронов, Габилев, фон Гилленшмидт, Долгоносов, Катков, Костерников, Мылов, Плаут, Шингарёв, Юмин, бывшие штабс-капитаны Асмус, Варламов…

Сердце Юрия споткнулось, пропустило один такт и снова продолжило бег. Освобождают! Его освобождают!.. Через несколько минут он услышал фамилилии Толоконникова и Шибунца. На офицерском фланге царило оживление, заключенные жали друг другу руки, то и дело слышалось «Поздравляю, господа!»

— …и ветеринарные врачи Дуров и Шумилов, — закончил читать Макаренко и поднял глаза на строй. – Есть вопросы?..

— А нас-то когда выпустят, начальник? – выкрикнул с левого фланга какой-то ворёнок лет пятнадцати.

— А вы у меня будете сидеть до победы мировой революции! – рявкнул Макаренко. – Конвой, вести освобожденных по камерам для сбора вещей!.. Остальные – слушай наряд на сегодня…

Освобожденные, радостно переговариваясь, двинулись колонной назад в корпус. Вслед им летели плевки и ругань остающихся. Но офицеры не обращали на них внимания. Свобода, наконец-то свобода!.. Перспектива службы в Красной Армии никого не пугала – большинство арестованных либо уже в ней служило, либо надеялось при первом же удобном случае перейти на сторону противника. Наверное, дела большевиков совсем плохи, иначе что значила фраза об обострившейся международной обстановке?..

В небольшой комнате, увешанной картами, полуседой подтянутый командир Красной Армии, по облику – бывший капитан или подполковник, сухо и четко давал пояснения по оперативной обстановке на фронтах на данный момент. Слушали внимательно. О том, что творится в стране, заключенные знали только приблизительно, да и то отделить правду от слухов в те дни было невозможно.

— Особенно тяжелое положение сложилось на Южном фронте. 23 мая образовался прорыв глубиной 100 верст. Конный корпус Шкуро и корпус Кутепова наступают в быстром темпе. Командарм-13 Геккер доносит, что остановить бегущую армию нет сил, люди митингуют, арестовывают и расстреливают командиров, с поля боя исчезают целые полки… Оставлен Луганск, возникла угроза Славянску и Изюму… Помимо внешнего, на Украине действует и внутренний враг: Нестор Махно. Внешне он еще недавно поддерживал нас, но проявил свою сущность во время прорыва белых – махновские части обнажили фронт. В связи с этим Махно объявлен вне закона и подлежит немедленному аресту…

Юрий исподволь разглядывал присутствующих. Здесь были далеко не только его знакомые по лагерю. Не меньше двухсот человек собралось сейчас в бывшем здании штаба Московского военного округа. По внешности и возрасту в большинстве бывшие капитаны и подполковники, но встречались и господа явно полковничьей и даже генеральской внешности. Слушали внимательно, записывали, и было непонятно – то ли они искренне сочувствуют красным и по вступлению в должность приложат все силы, чтобы выправить положение, то ли тщательно фиксируют информацию, чтобы использовать ее в своих целях.

— …в итоге корпус генерала Пепеляева отбросил нас еще на 45 верст и 2 июня взял Глазов, — донесся до него голос докладчика, и Юрий понял, что речь идет уже о Восточном фронте. – Возникла до сих пор не устраненная угроза Вятке и крупным запасам хлеба в Вятской губернии. На данный момент 5-я армия Тухачевского с приданными ей 2-й и 25-й дивизиями начинает операцию против Гайды…

«Везде, везде кровь… В какое же страшное время выпало нам родиться? За что нашей стране такие чудовищные испытания? За какие грехи? Великая война, два переворота, теперь война с самими собой… И всё ведь непоправимо, невозвратимо…» Почему-то Юрий снова увидел перед собой брезгливое лицо отца, хладнокровным, медленным жестом убирающего руку за спину.

— …и 8 мая группа генерала Лясоцкого достигла линии русско-германского фронта Сморгонь – озеро Вишневское – Поставы, — снова донесся до него голос докладчика. – 9 мая она заняла станцию Солы, 10-го – Сморгонь, 16 мая – Свенцяны. На полесском участке фронта поляки 29 мая заняли Столин, а буквально вчера было получено сообщение о взятии поляками после ожесточенного боя Логишина. Таким образом, поляки стоят сейчас в 50 верстах к северу от Пинска…

«И там тоже, в родных, считай, местах… Странно думать о том, что в Полоцке были немцы, ходили по его улочкам, спускались к Двине, стояли у Святой Софии, там же, где девять лет назад мы стояли с Карлушей, Сергуном и Иванко. Где они сейчас? Живы ли?.. На чьей стороне?.. А сейчас в Белоруссии наступают поляки…»

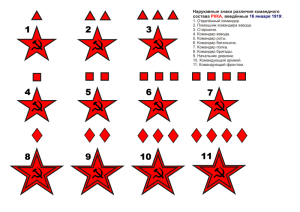

…Потом освобожденных – еще не военспецов, уже не заключенных, — строем повели куда-то по коридорам. Как оказалось, выдавать обмундирование. Новую советскую форму Юрий уже видел вскользь на улицах Москвы, а вот вблизи – впервые (их конвоиры в монастыре донашивали старое обмундирование). На отполированной деревянной лавке грудами лежали фуражки с красными звездочками на околышах и гимнастерки – вроде старые, но с тремя разноцветными поперечными застежками на груди и с какими-то странными знаками различия на рукавах: красными квадратиками, ромбиками, над которыми вышита красная звезда с черной окантовкой. Седенький бывший генерал, недоверчиво повертев гимнастерку в руках, спросил у каптенармуса:

…Потом освобожденных – еще не военспецов, уже не заключенных, — строем повели куда-то по коридорам. Как оказалось, выдавать обмундирование. Новую советскую форму Юрий уже видел вскользь на улицах Москвы, а вот вблизи – впервые (их конвоиры в монастыре донашивали старое обмундирование). На отполированной деревянной лавке грудами лежали фуражки с красными звездочками на околышах и гимнастерки – вроде старые, но с тремя разноцветными поперечными застежками на груди и с какими-то странными знаками различия на рукавах: красными квадратиками, ромбиками, над которыми вышита красная звезда с черной окантовкой. Седенький бывший генерал, недоверчиво повертев гимнастерку в руках, спросил у каптенармуса:

— Это что же, любезный, такое теперь вместо погон?

— Точно, папаша, — весело ответил тот. – В погонах-то беляки ходят. А у нас нарукавные знаки различия по должностям. Введены в январе, утверждены в апреле… Да ты примеряй, не бойся, будет в самый раз.

На шутку никто не отреагировал. Все рассматривали гимнастерки.

— Идиотская геометрия, — наконец сквозь зубы хмыкнул кто-то. – И зачем было отменять погоны, чтобы через два года вводить ромбы и кубы?

— А как же теперь называются чины и звания? – спросил Юрий.

— Я ж говорю – чины и звания у беляков остались, — нахмурился каптенармус. – А в Красной Армии должности. Посмотрел на рукав, и обращайся соответственно. Один треугольник – товарищ комот…

— Комод? Это же что такое?

— Да не комод, а комот. Командир отделения… Два треугольника – товарищ помкомвзвода… Один квадратик – товарищ комвзвода, два – товарищ комроты, три – товарищ комбат, четыре – товарищ комполка… Один ромб – товарищ комбриг. И так далее.

— Да не комод, а комот. Командир отделения… Два треугольника – товарищ помкомвзвода… Один квадратик – товарищ комвзвода, два – товарищ комроты, три – товарищ комбат, четыре – товарищ комполка… Один ромб – товарищ комбриг. И так далее.

— Ну хорошо, это строевые должности, — иронически отозвался кто-то. – Ну а как обращаться, допустим, к военному атташе? К заместителю начальника военной академии? К коменданту железнодорожной станции? К начальнику склада? К начальнику штаба дивизии?..

Каптенармус почесал в затылке, но ничего не придумал, покраснел, разозлился и рявкнул:

— Не знаю!.. Мое дело маленькое – следить, чтобы форму всем выдали! Вот и разбирайте сами по размерам…

Бывшие офицеры молча разбирали форму. Настроение у всех сразу упало. Даже те, кто служил раньше у красных, донашивали старое, офицерское, пусть без погон и кокард. А теперь – иная, принципиально новая форма, резко непохожая на то, что было раньше. Словно окончательная подпись под тем, что согласен со всем, что с тобой происходит, и никаких претензий к судьбе не имеешь…

Предписание Варламов получил обыденно, словно ведомость на получение пуда гречихи. Он назначался в распоряжение Особого отдела стрелковой дивизии, дислоцировавшейся в Харькове. Тут же познакомился с еще тремя военспецами, которые направлялись туда же. У всех на рукаве было по три кубика – комбат и им равные, но представились в соответствии с прежними чинами: бывший Генштаба подполковник Струмилов, бывшие Генштаба капитаны Джапаридзе и Лептюгов. У Варламова было два кубика – комроты и им равные. Генштабисты, естественно, сразу же взглянули на Юрия с холодком – он был не из их клуба. Даже не спрашивали, какое училище заканчивал. Какая разница, если не учился в Академии Генштаба?..

— Где провели семнадцатый год, коллега? – сквозь зубы осведомился Лептюгов. – Ах, в Штатах… Ну, понятно.

И с тех пор с его лица не сходило ироническое выражение.

С товарищами по заключению Юрий смог попрощаться только на бегу. Толоконников получал роту на Восточном фронте, а Шибунца бросали на Западный. Впрочем, врач не унывал и на ухо Юрию шепнул, что при первом же удобном случае перейдет на сторону поляков.

— А вы не забывайте про мой совет – найдите это самое военно-санитарное управление, — сказал он на прощанье. – Теперь-то вам уж точно ответят, куда была направлена Елизавета Сиверс.

Как выяснилось, военно-санитарное управление действительно существовало, только подчинялось оно не армии, а Наркомату (так с 1918 года назывались в Советской России министерства) здравоохранения. Сидевший в кабинете на третьем этаже усталый, замученный чиновник, явно из «бывших», обещал предоставить Юрию нужные сведения через неделю.

В ожидании отправки на фронт новоиспеченных военспецов расселили по гостиницам в разных частях Москвы. Юрию посчастливилось попасть в «Лоскутную» на Тверской — ныне она носила гордое название «Пятый Дом Советов». Это было что-то вроде общежития для чиновников разных рангов. Первым же вечером в коридоре выстроилась длинная очередь за кипятком, в которой рядом с Варламовым стояли и какие-то веселые парни рабочего вида, и тихие, неприметные мужчины с невыразительной внешностью, и надменные «совбарышни» — мелкие частички формировавшегося чиновничьего аппарата Советской власти Москвы. В коридоре висел тяжелый керосинный запах – недавно была «прожарка против клопов»…

В ожидании отправки на фронт новоиспеченных военспецов расселили по гостиницам в разных частях Москвы. Юрию посчастливилось попасть в «Лоскутную» на Тверской — ныне она носила гордое название «Пятый Дом Советов». Это было что-то вроде общежития для чиновников разных рангов. Первым же вечером в коридоре выстроилась длинная очередь за кипятком, в которой рядом с Варламовым стояли и какие-то веселые парни рабочего вида, и тихие, неприметные мужчины с невыразительной внешностью, и надменные «совбарышни» — мелкие частички формировавшегося чиновничьего аппарата Советской власти Москвы. В коридоре висел тяжелый керосинный запах – недавно была «прожарка против клопов»…

Первые дни на воле Юрий никак не мог усидеть на месте и, пользуясь моментом, без устали бродил по Москве. С каждым днем он все лучше узнавал этот город, теперь навсегда уже связанный для него с Елизаветой. И, конечно, каждый день на всякий случай заглядывал на Остоженку. Но окна нужной квартиры были серы и мертвы. Только на стену налепили огромный плакат «Все на борьбу с Деникиным!» «Неделя, неделя… — пело у Варламова внутри. – Через неделю мне скажут, где именно служит Лиза!»

Но когда через неделю он пришел в Наркомат здравоохранения, нужного чиновника в кабинете уже не было. На его месте сидел рыжий парнишка лет восемнадцати, который решительно не понимал, что хочет от него красный командир с четырьмя кубиками на рукаве гимнастерки.

— А-а, так вам Завальницкий что-то пообещал? – наконец сообразил паренек. – Ну, пишите пропало. Завальницкого тю-тю, забрали с концами. Позавчера чека приходила.

— За что? – тихо спросил Юрий.

— Ну как за что? За саботаж. Он же ни черта не делал, только обещал всем. Так что вам бы он все равно не помог. А я вам, товарищ командир, смогу подсобить разве что через месяц. Меня ж с комсомольской работы сюда перебросили. Ни черта в этих бумаженциях докторских не понимаю, надо ж в курс дела войти… — Парнишка тоскливо вздохнул и покосился в окно: — На фронт бы… Ребята кто с Деникиным дерется, кто с Колчаком. А тут сиди копайся в этом мусоре!

…Через день Варламов уехал на фронт.

В распоряжении военспецов был синий вагон, на удивление хорошо сохранившийся в катаклизмах двух минувших лет. Даже проводник проходил по коридору. Правда, предлагал он не чай, кофе и выпечку, как раньше, а голый кипяток, хлеб и воблу. Но его услугами не пользовались – как высказался бывший подполковник Струмилов, «у нас с собой есть». Накануне отъезда все военспецы получили усиленный паёк, так что ели и пили за двоих – все равно в дороге делать нечего. Но даже под винными парами генштабисты всё равно общались с Юрием, не спуская с лица прохладного выражения, и то и дело переходили на французский – видимо, думали, что Варламов его не знает.

Еще на подъезде к Харькову пассажиры синего вагона заметили что-то неладное. Навстречу поезду один за другим проносились переполненные пассажирские и грузовые составы, перроны полустанков заполняли толпы красноармейцев. Но подробности разглядеть не удавалось – эшелон, ведомый мощным красавцем-паровозом серии С, шел с хорошей скоростью. И только на самом харьковском вокзале стало понятно – город охвачен настоящей паникой. Причем паника была какая-то странная: на уходившие в тыл поезда спешно грузились исключительно представители местной власти. Ругаясь и подсаживая друг друга, лезли в вагоны комиссары и командиры, растерянные и злые товарищи в штатском и пишбарышни с «Ундервудами» в руках… Обычных горожан среди желающих уехать что-то не наблюдалось. А откуда-то далеко доносилась стрельба. «Трехдюймовки», — сразу определил Юрий. Хорошо, профессионально работали трехдюймовки…

— Ну что же, господа-товарищи? – иронически обратился к коллегам Струмилов. – Предлагаю найти штадив и выяснить, в чем причина всеобщего ликования в Харькове и его окрестностях…

Первый же встреченный на привокзальной площади прохожий угодливо, чуть ли не кланяясь, рассказал приезжим, как найти нужную улицу. Июньское солнце жарило вовсю, и Юрий вскоре снял фуражку, провел ладонью по вспотевшему лбу. Навстречу по булыжным мостовым ползли и неслись в сторону вокзала груженные всевозможным добром телеги, пару раз попадались и грузовики – мощные американские «Уайты». Из-за какого-то угла вывернула недлинная колонна красноармейцев, и военспецы невольно остановились, пропуская бойцов. Пехотинцы шли тяжело, утомленно, на их запыленных лицах прокладывали слюдяные дорожки струйки пота. Одеты кто во что – попадались и новые гимнастерки с цветными застежками, такие, как им выдали в Москве, но большинство было в старой русской форме без погон и кокард, но с красными звездочками.

В здании штадива царила такая же чехарда, как и во всем городе. В кабинете начальника дивизии в глаза сразу же бросился огромный эмалированный таз, занимавший собой всю поверхность письменного стола. В тазу пылал веселый костёр, а двое немолодых командиров сосредоточенно подбрасывали в него все новые и новые «дровишки» — папки, набитые бумагами, и просто машинопись…

— Что происходит? – хмуро переспросил начдив после того как новоприбывшие представились. – Происходит то, что белые вырвались на окраины Харькова. Мы, конечно, пытаемся их задержать, но… Строевые командиры были полностью выбиты уже к полудню. Поэтому прямо сейчас вы отправитесь на позиции и примете свободные части. Приказ самый простой – стоять насмерть.

Военспецы ошеломленно переглянулись. Белые – у Харькова? Еще совсем недавно они взяли Луганск… И вот – уже Харьков! И, судя по всему, в падении города никто не сомневается…

— Вопросов нет? Отлично. Петраков, проводи…

…От стрелкового полка оставалось одно название. Не больше пятисот бесконечно усталых, потных, невменяемых после непрерывных недельных боев красноармейцев держали сейчас оборону в спешно вырытых на окраине Харькова окопчиках. Смех, а не окопчики – сухая земля. Маскировались чем могли. Винтовки мостили поверх наваленных друг на друга стеблей подсолнечника. К тому, что у них новый комроты, бойцы отнеслись равнодушно. Они уже смирились со своей гибелью и сейчас просто отрабатывали номер. С таким настроением отразить наступление противника нереально.

— Сейчас начнут… — безнадежным голосом произнес, поднеся бинокль к глазам, докладывавший Юрию о положении в роте комвзвода, как он сразу понял – из бывших унтеров…

Что можно скомандовать этой кучке людей, уже деморализованных, раздавленных неизбежной близкой гибелью? Что самому можно почувствовать перед тем, как тебя разорвет снаряд, посланный своим же, русским артиллеристом?..

А солнце, украинское солнце продолжало нещадно палить обе армии, равно пропитывая потом гимнастерки с погонами и без погон, равно обжигая руки наводчиков раскаленными станинами, равно выпаривая воду из кожухов станковых пулеметов… И тишина. Ни звука, ни выстрела. Эту паузу, страшную, нечеловеческую паузу 24 июня на окраине Харькова Варламов будет помнить потом всю жизнь.

Артподготовка продолжалась двадцать минут. Потом в атаку пошла пехота.

Оглушенный, полузасыпанный землей, Юрий слепо встряхивал головой, жмурился: цел ли?.. Охлопал себя руками. Поднялся, цепляясь за стебли подсолнечника. Его бойцы суматошно бежали к городу. Кто-то стрелял на ходу. Какой-то незнакомый человек с биноклем на шее что-то орал, обращаясь к Юрию. Потом он упал, и вместо лица у него стало кровавое месиво. А рукой человек продолжал сжимать бинокль, словно и после смерти он был зачем-то ему очень нужен.

Цепь надвигалась. Впереди шли офицеры. Именно шли, а не бежали – размеренно, не торопясь. Они уверенно перешагивали через поваленные снарядами столбы с разорванными нитками колючей проволоки. Чуть поодаль с винтовками наизготовку шли солдаты – такие же, что бежали сейчас к Харькову, даже лица были похожи, но в погонах и с кокардами на фуражках. Прищурившись, Юрий различил на левых рукавах у офицеров и солдат треугольные шевроны русских национальных цветов. В Москве им уже объяснили, что это – знак принадлежности к Добровольческой армии.

Варламова охватило странное оцепенение. Бежать? Но это выглядит глупо, смешно и позорно, постыдно… Поднять руки, сдаться? То же самое: глупо, смешно и позорно. Ничего не делать, продолжать стоять неподвижно? Через секунду он получит пулю от вот этого высокого офицера, шагающего впереди…

Варламова охватило странное оцепенение. Бежать? Но это выглядит глупо, смешно и позорно, постыдно… Поднять руки, сдаться? То же самое: глупо, смешно и позорно. Ничего не делать, продолжать стоять неподвижно? Через секунду он получит пулю от вот этого высокого офицера, шагающего впереди…

Будь там, впереди, кто угодно – немцы, поляки, шведы, французы, — Варламов понимал бы, что делать. Но там шли свои, русские…

Офицер что-то крикнул, но Юрий ничего не услышал. Он продолжал стоять неподвижно, бессильно опустив руки, и по его щекам катились слезы.

А в следующий момент подошедший офицер изо всей силы ударил его под дых.

— …поздравляю, господа, первый пленный в Харькове.

— Тут этих пленных будет – возни не оберешься.

— Эй, ты слышишь чего-нибудь или нет?.. Ни черта он не слышит. Наверное, контузило.

— Обратите внимание – морда интеллигентная. Небось из офицеров.

— Да, таких продажных шкур у красных пруд пруди.

— Куда эту харю, господин капитан?

— Давайте к обоз, пускай эскулапы решат, сможет ли он вообще слышать. Если не сможет – в расход, нам с ним возиться некогда, еще весь Харьков впереди.

— Слушаюсь!