ВЯЧЕСЛАВ БОНДАРЕНКО

ЧЕТЫРЕ СУДЬБЫ. ОДНА РОДИНА.

Роман

55

Павел Панасюк, 7 июля 1940 г., Лёликово

В Лёликово кинопередвижка въехала в шесть вечера. Ее с нетерпением ждало все население села – кино здесь любили. Сельские ребятишки с криками восторга бежали за полуторкой, подпрыгивавшей на ухабах главной улицы. Машина остановилась недалеко от сельского храма, и старший по кинопередвижке, очкастый младший политрук Мирошников, вместе с красноармейцем-водителем и местными парнями принялся устанавливать экран. На бортах кинопередвижки были наклеены красочные плакаты с названием картины, которую привезли в село – «Чапаев».

В Лёликово кинопередвижка въехала в шесть вечера. Ее с нетерпением ждало все население села – кино здесь любили. Сельские ребятишки с криками восторга бежали за полуторкой, подпрыгивавшей на ухабах главной улицы. Машина остановилась недалеко от сельского храма, и старший по кинопередвижке, очкастый младший политрук Мирошников, вместе с красноармейцем-водителем и местными парнями принялся устанавливать экран. На бортах кинопередвижки были наклеены красочные плакаты с названием картины, которую привезли в село – «Чапаев».

Лейтенант Павел Панасюк приехал в Лёликово на кинопередвижке благодаря сразу двум обстоятельствам – хорошему знакомству с Мирошниковым и отпуску за отличное несение службы. В родном селе мамы он бывал до этого только раз и с тех пор снова мечтал приехать в этот уголок Полесья, сразу ему полюбившийся. Удивительное дело – рожденный в Одессе Павел мгновенно почувствовал себя в Лёликове как дома. Ему даже показалось, что он бывал здесь раньше, хотя такого и не могло быть: ведь Лёликово в 1920-39 годах находилось на территории Польши.

Павел же все эти годы провел в Одессе. Он практически никуда не выезжал из города над Черным морем и с полным основанием считал себя настоящим одесситом. Там он вырос, там пошел в единую трудовую школу, окончил ее в 1935-м. Там поступил в 13-ю пехотную командную школу имени Якира, которая 16 марта 1937-го приказом наркома обороны № 36 была преобразована в Одесское пехотное училище имени Якира. Правда, в июне того же года, после того как выяснилось, что командарм 1-го ранга Якир оказался врагом народа, училищу присвоили имя наркома обороны маршала Ворошилова. В 1938 году 20-летний Павел Панасюк получил заветные лейтенантские «кубари» в малиновых петлицах. Отныне он был командиром сталинской Красной Армии. Выше чести для него не было…

Первым местом службы для новоиспеченного командира стал стрелковый полк, дислоцировавшийся в Белорусском военном округе, в часе езды на восток от Минска. Когда мама Панасюка услышала новость, она расплакалась от волнения. Анна Андреевна, все эти годы работавшая в одесских больницах медсестрой (в 1934-м вышла в старшие сестры), могла только мечтать о том, чтобы съездить в родные края: ведь село Лёликово, в котором она выросло, находилось на польской территории. Да и в Минске она не сподобилась побывать: билет стоит недешево, да и где ж там останавливаться, знакомых и родных уже никого не осталось… А тут сын ехал служить в Белоруссию. И она провожала его на вокзале со слезами, в которых смешивались горе разлуки и радость волнения.

Первым местом службы для новоиспеченного командира стал стрелковый полк, дислоцировавшийся в Белорусском военном округе, в часе езды на восток от Минска. Когда мама Панасюка услышала новость, она расплакалась от волнения. Анна Андреевна, все эти годы работавшая в одесских больницах медсестрой (в 1934-м вышла в старшие сестры), могла только мечтать о том, чтобы съездить в родные края: ведь село Лёликово, в котором она выросло, находилось на польской территории. Да и в Минске она не сподобилась побывать: билет стоит недешево, да и где ж там останавливаться, знакомых и родных уже никого не осталось… А тут сын ехал служить в Белоруссию. И она провожала его на вокзале со слезами, в которых смешивались горе разлуки и радость волнения.

Об отце Анна Андреевна сыну рассказывала только в общих чертах. Когда он был малышом и спрашивал, почему у других ребят папы есть, а у него нет, говорила коротко – отец погиб на войне. Потом Паша стал подрастать, изменился и ответ: мама и отец были родом из одного села, Лёликова, там и познакомились, а погиб он на Гражданской войне, в Красной Армии. Правду Анна Андреевна не говорила, опасаясь за судьбу Паши: ну как прицепятся к ребенку в школе и выведут на чистую воду!.. Времена были такие, что о службе в белых армиях, об эмиграции нужно было помалкивать, если хотелось жить. И Павел вырос в убеждении, что его отец погиб, когда ему было меньше двух лет, в 1920-м. Так и писал во всех анкетах…

Сама Анна Андреевна втайне не оставляла надежды найти мужа. Но сделать это не было никакой возможности. Как ты найдешь человека за границей?.. В какой стране его искать, и как искать?.. Где давать объявления, кого расспрашивать?.. Единственная надежда была на отца Сергея Семченко, у которого Панасюки пережили самое страшное и неустроенное свое время в Одессе – 1920-22 годы. Тогда Анна, не знавшая, куда приткнуться в городе с ребенком на руках, пришла к Сергею Павловичу, и тот без лишних слов приютил жену лучшего друга своего сына… Сам Сергей Павлович, потерявший на Гражданской всех трех сыновей (младшего, Павла, убили в 1918-м, а средний и старший, Сергей и Лев, пропали без вести), верил в то, что однажды придет весточка хоть от какого-нибудь из его мальчиков. Но не приходило ничего. Словно черная бездна глотала людей без возврата, не оставляя ни надежды, ни света, ни звука. Был человек – и нету… В 1930-м и сам Семченко-старший умер, и Анна провожала его в последний путь на 2-м Христианском кладбище; Сергея Павловича подхоронили к жене и младшему сыну.

…Мирной служба лейтенанта Павла Панасюка была недолго, всего год. В сентябре 1939 года его полк вместе с другими частями Белорусского Особого военного округа участвовал в освободительном походе Красной Армии в Западную Белоруссию. Тогда Павлу довелось впервые понюхать пороху: бойцы его взвода взяли в плен экипаж польской грузовой машины, застрявшей на раскисшей дороге недалеко от Вилейки. Вернее, никого брать в плен не собирались, поляки первые по злобе или глупости открыли огонь, после чего нападение было отбито по приказу Павла. Пленным полякам Панасюк попытался объяснить, что защищать уродливое детище Версальского договора – панскую Польшу – бессмысленно и преступно, а Красная Армия несет людям счастье и свободу от капиталистического угнетения. Но пленные смотрели зверями, и Павел понял, что говорить с ними смысла нет: типичные представители буржуазной армии…

После освобождения полк Павла перебросили в недавно ставшие советскими районы – на юг, в Полесье. И вот тогда он смог выполнить данное маме обещание – при первой же возможности съездить в Лёликово, посетить могилы обоих дедов и постараться найти дядю Данилу. Родное село мамы и отца ему очень понравилось, он подробно написал ей об этом в письме. Даже язык, на котором говорили в Лёликове, чем-то напомнил ему одесское наречие – тоже смесь из многих языков, есть там и белорусские, и украинские, и русские, и польские слова… А вот могилы дедов найти не смог, да и на расспросы местных о Данииле Андреевиче Самусевиче тогда не решился, — счел, что излишнее любопытство в первый же день оттолкнет сельчан, впервые видевших командира РККА. И теперь вернулся сюда при первой же возможности. «Чапаева» Павел видел уже раз сорок, не меньше (еще в школе всем классом сбегали с уроков, чтобы посмотреть), поэтому рассчитывал во время киносеанса спокойно побродить по кладбищу и поискать.

Погост в Лёликове был возвышенным и спокойным. Над головой раскинулось гигантское полесское небо. Мягко шуршали под ногами травы. Лейтенант медленно шел вдоль покосившихся деревянных крестов, новеньких металлических, где уже были кое-где фотографии покойных, вглядывался в незнакомые лица, читал фамилии, среди которых, как на любом сельском кладбище, было много одинаковых. Людей на кладбище не было – всё село смотрело в этот час «Чапаева».

Хотя нет, рядом с одной могилой все-таки возился кто-то. Заслышав шаги, человек разогнулся, отбросил со лба мокрые от пота редкие пряди волос. Это был мужик лет сорока, с рано постаревшим лицом, единственным украшением которого были сивые усы, придававшие ему какой-то «польский» вид.

— Здравствуйте, — неловко поздоровался Павел. – Я тут могилы ищу… дедов своих. Может, подскажете? Панасюк Павел Иванович, он на японской войне погиб… И Павел Антонович Самусевич… ну он мне не родной дед, просто взял мою маму к себе после смерти ее отца, и она его всегда отцом называла… — Панасюк сбился и покраснел.

Мужик смотрел на него с усмешечкой, молчал. Это не понравилось Павлу.

— Знаете или не знаете эти могилы? – резковато спросил он.

— Панасюк, говоришь? – медленно спросил мужик. – А ты случайно не Ганусин сын будешь?

— Ганусин? – растерянно переспросил Павел. – У меня мама Анна Андреевна…

Мужик отложил в сторону грабельки, аккуратно вытер грязные руки о штаны и шагнул к Павлу.

— Ну, здравствуй, племяшка… Я ж дядько твой, Данилой меня зовут…

— Даниил Андреевич? – ошеломленно прошептал Павел.

— Андреевич, Андреевич… Дай обниму тебя, а то ж не видались никогда.

От мужика пахло разогретой землей и немножко самогоном. Запахи сладко защекотали Павлу в носу, сдавили горло…

…Откуда-то издали доносились голоса героев «Чапаева», а дядя и племянник разговаривали, сидя на примогильной лавочке рядом с темным деревянным крестом на могиле Павла Ивановича Панасюка – лёликовского кузнеца, погибшего на далекой японской войне. На кресте еще можно было видеть дату «23 февраля 1905 г.» Странно, думал Павел, дед погиб 23 февраля, в день Красной Армии… То есть он еще не знал о том, что такой день будет.

— Ну как-как узнал? – негромко говорил Данила. — Родная кровь… У тебя ж глаза сеструхины, рот и нос наши, самусевичские… Мы-то сами не лёликовские, то когда наш батька Андрий, брат дида Павла, помер в одиннадцатом годе, то дид Павел нас до хаты и узял. Ну а потым а уж тут и остался. Поляки пришли в девятнадцатом – мобилизовали…

— Куда? – не понял Павел.

— В Войско Польское, куда. И вперед, на фронт. Два года отвоевал от звонка до звонка.

— За белополяков? – все еще не мог поверить Панасюк.

Данила усмехнулся, сплюнул сквозь зубы.

— Ну а за кого ж еще? Кто пришел, тот и мобилизовал.

— Почему же вы не отказались?

— Так а как? Они за такое сразу в расход пускали. Жить-то охота.

Дядя и племянник помолчали.

— Ну а потом что было?

— Потым сюда вернулся… Ну и здесь ужо. Так двадцать гадоу и крутиуся. То в Пиньск, то в Яново, то в Брест-над-Бугем. – Павел обратил внимание, что эти названия Данила произносит на польский манер. – Тяжко тут было… Тяжко.

— Женились вы?

— Куда? – махнул рукой Данила. – Тут самому бы выжить.

Павел думал о том, что сидит рядом с солдатом белого Войска Польского, который в 1920-м, быть может, убил не одного бойца Красной Армии. «Может, он и с моим отцом сходился на поле боя?» — подумал он. Но в душе не было никакой злобы на человека, прошедшего тяжелый жизненный путь. Видно было, что при польской власти он не преуспел, а действительно крутился как мог.

— Ну теперь вам полегче будет, — сказал Павел. – Советская власть покончила с буржуазными порядками. Теперь заживете…

Данила скептически ухмыльнулся.

— Почему вы улыбнулись? – настороженно спросил лейтенант. – Не верите мне?

— Ну как… Мы ж тут многое про Советы слышали… И шо церкви закрывають… И шо все у людей отымають – и в колхоз… Ну а потым же усе роуна война будет.

— Это кто вам сказал? – удивился Павел.

— Ну а не, шо ли? – равнодушно ответил Данила.

— Между СССР и Германией действует договор о дружбе, и все разговоры о войне являются провокационными, — наставительно произнес Панасюк, а сам подумал: «Конечно, война будет! Сейчас пускай Европа грызется между собой, мы будем наблюдать, а когда буржуазные страны истощат свои силы, скажем свое веское слово…»

Данила снова ухмыльнулся, затянулся папиросой, сплюнул еще раз.

— Ну а как там Гануся поживает? Я ж ее в последний раз году в шестнадцатом видел, шо ли… Тогда еще твоего батьку сильно поранило под Нарочью, так она в лазарете с ним была… Ну а потым ужо уехали в Одессу, так и связь оборвалась – офицерская жена, брезговала небось…

— Подождите, подождите… — остановил родственника Павел. – Почему – офицерская жена?

Данила присвистнул.

— Во даешь! Так батька ж твой офицером был. Приехал сюды как раз накануне смерти дида Павла… В январе пятнадцатого. Ганусю шукал. Я говорю – у Пиньске яна. И он туды и поехал.

— Нет, — засмеялся Панасюк, — вы ошибаетесь, не могло такого быть. Мой отец был солдатом, мне мама говорила…

Данила покрутил головой:

— Да каким солдатом! Я ж тебе о чем толкую – дид Павло перед смертью еще сказал ему, шо рад, шо он в офицеры вышел… И я помню – погоны на плечах. Прапорщик чи подпоручик…

Павел медленно поднялся на ноги.

— Вы… вы не смеете так клеветать на моего отца! – выговорил он, задыхаясь от волнения. – Он… он был бойцом Красной Армии, погиб в бою за Советскую власть! А вы тут рассказываете мне о том, что он… золотопогонником?

— А шо ты так раскипятился? – удивленно спросил Данила. – Ну был он офицером, а еще раньше – кадетом. Ну так и шо с того? Время ж такое было. Все одно он твой батька, а батьку любить всякого надо, другого ж не будет. Верно я говорю?

— Неверно, — после большой паузы произнес Павел и встал с примогильной лавочки…

«Кадетом, потом – офицером! Какой позор… Значит, мама всю жизнь скрывала от меня правду? Значит, она вдова царского офицера?.. А я – его сын?.. Узнают в Особом отделе – и прощай, армия…» Чтоб его, этого родственничка! Павел от души пнул валявшуюся на дороге ветку. Съездил в Лёликово, называется!..

Кадет, потом офицер… Это значит – цепной пес царизма, душитель революции. Значит, в те годы, когда товарищ Сталин и его соратники вынашивали в душе образ нового светлого мира, его отец бил солдат по лицу, подкручивал перед зеркалом глупые усики, пил, играл в карты, а потом гнал своих подчиненных на бессмысленную империалистическую бойню. И наверняка первым обнажил оружие против собственного народа… Как же мама могла полюбить такого?!.. За что?!..

На большой поляне возле церкви стрекотал киноаппарат, возбужденно переговаривались зрители. Павел машинально подошел к задним рядам, взглянул на экран. Там разворачивалась одна из его любимых сцен «Чапаева» — «психическая атака» каппелевского офицерского батальона на чапаевских бойцов.

На большой поляне возле церкви стрекотал киноаппарат, возбужденно переговаривались зрители. Павел машинально подошел к задним рядам, взглянул на экран. Там разворачивалась одна из его любимых сцен «Чапаева» — «психическая атака» каппелевского офицерского батальона на чапаевских бойцов.

На белой простыне экрана неумолчно бил барабан. Твердо чеканя шаг, опустив примкнутые штыки, с папиросами в зубах шли на красных картинно-красивые офицеры в черной форме с черепами и костями на рукавах. «Красиво идут…» — произнес с экрана один из красных бойцов. «Интеллигенция…» — отозвался второй.

— Бать, а шо гэта яны? – испуганно спросил у отца какой-то мальчик, сидевший прямо перед Павлом.

— Чшшш… — прошипел на него отец. – Шобы злякались…

Сколько раз Панасюк ни смотрел «Чапаева», всякий раз у него шли мурашки по коже, когда он видел «психическую атаку». И всякий раз в душе признавался себе: ему нравились эти обрекшие себя на гибель люди. Нравилась красивая форма, нравились несгибаемое мужество и презрение к смерти. Так и должны вести себя верные присяге командиры. Но теперь он смотрел на эту сцену совсем другими глазами. Всю жизнь он был уверен в том, что его отец был с Чапаевым. А сегодня от родного дяди он узнал, что отец, оказывается, был из тех, золотопогонных. И, может, тоже ходил в какую-нибудь «психическую» против Ворошилова и Будённого. А он, его сын, заканчивал училище имени Ворошилова…

На экране бил барабан, неумолимо надвигались на чапаевские окопы цепи каппелевских офицеров. И злые слезы текли по лицу командира Красной Армии лейтенанта Павла Панасюка…

Юрий Варламов, Карл Петерс, Ивар Петерс, 19 августа 1940 г., Рига

Поезд негромко, уютно погромыхивал на стыках. В окнах международного вагона мелькали пригороды латвийской столицы – невзрачные доходные пятиэтажки серого и коричневого цветов, деревянные домишки, булыжные улицы, по которым грохотали телеги ломовиков… «Чем-то напоминает русский провинциальный город до революции, — подумал подполковник Юрий Владимирович Варламов. – Как будто вернулся в прошлое на машине времени Уэллса…»

Но это было только внешнее впечатление. С 5 августа Латвия входила в состав Советского Союза на правах союзной республики. Еще раньше, 21 июля, покинул свой пост президент Карлис Улманис. На следующий же день бывшего президента депортировали в город Ворошиловск, бывший Ставрополь…

В коридоре ожил репродуктор радио:

— Уважаемые товарищи! Поезд прибывает в столицу Советской Латвии город Ригу. Cienījamie biedri! Vilciens ierodas Padomju Latvijas galvaspilsētā pilsēta Rīga…

«Красивый язык, мелодичный… — Варламов вынул из-под полки чемодан, снял с вешалки шляпу. – Протяжный слегка. Не просто «Рига», а «Риига», с легким протяжением… Помню, Карлуша еще в корпусе по нашей просьбе говорил по-латышски, и тоже очень нравилось».

Его сосед по купе, молчаливый мужчина лет сорока в штатском, с замкнутым невыразительным лицом, сдержанно попрощался и, подхватив портфель, направился к выходу из вагона. Большинство других пассажиров тоже были мужчинами – кое-кто в военной форме, другие в штатском, как и Юрий. После вхождения Латвии в Советский Союз поезд «Москва – Рига» был заполнен почти исключительно специалистами, командированными в Латвию на укрепление кадров новообразованных ведомств.

Состав плавно замедлил ход и остановился. Жарко фыркнул паровоз, со звоном откинулись подножки вагонов. На перроне к Варламову сразу же подошел стройный лейтенант, козырнул:

— Здравия желаю, товарищ подполковник! Лейтенант Соловьев, штаб округа. Добро пожаловать в Ригу, прошу вас следовать за мной.

На привокзальной площади Варламова ждала машина, привычная черная «эмка». Но насколько мог заметить Юрий, в общем городском потоке явно преобладали машины иностранного производства, много было и извозчиков: в Москве они считались уже редкостной экзотикой, на весь город 44 пролетки, а здесь попадались на каждом шагу. Ехали недолго, минут пять, по какому-то бульвару, мощеному брусчаткой. Штаб Прибалтийского военного округа, которому день назад был придан статус Особого, размещался в большом красивом здании зеленоватого цвета, с видом на парк и городской канал.

В большой приемной Варламов доложил о своем прибытии и через пять минут был приглашен в кабинет. Из-за стола навстречу ему поднялся высокий человек с узким лицом и большими залысинами – начальник штаба округа Петр Семенович Клёнов. На нем был белый летний китель с тремя звездочками в красных петлицах — знаками различия генерал-лейтенанта. Генеральские звания в Красной Армии были введены 5 мая 1940-го.

После взаимных приветствий Клёнов произнес то, что Юрий знал уже в Москве:

— День назад был получен приказ наркома о преобразовании Народной армии Латвии в территориальный стрелковый корпус. Сами понимаете, какое это сложное мероприятие. Поскольку вы давно занимаетесь латвийским направлением, я попросил откомандировать вас в распоряжение штаба округа с одной целью: помочь нам наметить кандидатуры на командные должности в корпусе и одновременно составить характеристики на высших и старших офицеров Народной армии. К работе приступите завтра же. Поскольку ваша командировка секретна, общаться в Риге будете только с тем, с кем необходимо для пользы дела, внешние контакты сократите до минимума, лицо тоже не особенно «светите»… Вопросы есть?

— Так точно. Доведен ли приказ наркома до сведения командования Народной армии?

— Доведен. Более того, вам будет оказано всяческое содействие для работы в отделе кадров латвийской армии. Еще вопросы?

— Вопросов нет, разрешите идти, товарищ генерал?..

— Идите. В гостиницу вас сейчас проводят, здесь недалеко.

Гостиницей оказался огромный и вполне буржуазный по виду отель «Рим», расположенный по тому же бульвару, в самом начале Старого города, с видом на оперный театр. Разместившись в номере, Юрий сразу же набрал рабочий номер Карла. Тот оказался на месте, но свободным временем не располагал. Договорились встретиться вечером на нейтральной территории и пройтись пешком, тем более что погода к этому располагала.

Гостиницей оказался огромный и вполне буржуазный по виду отель «Рим», расположенный по тому же бульвару, в самом начале Старого города, с видом на оперный театр. Разместившись в номере, Юрий сразу же набрал рабочий номер Карла. Тот оказался на месте, но свободным временем не располагал. Договорились встретиться вечером на нейтральной территории и пройтись пешком, тем более что погода к этому располагала.

День Варламов потратил на то, что упоенно бродил по Риге, дивился прекрасному Старому городу (он знал, что по мысли Улманиса вся эта чудная средневековая готика должна была быть снесена и на ее месте возведены «настоящие латышские» здания), разглядывал роскошные дома в стиле «модерн». Чарующий, мощный город, мгновенно захватывающий в плен и не отпускающий от себя. И одновременно замкнутый, холодный (большинство домов – черные, серые и коричневые), словно застывший в начале века, застегнутый на все пуговицы. Ни деревца в коридорах улиц, ни уютных палисадников перед подъездами, дворы-колодцы, глухие стены-брандмауэры впритык друг к другу. На улицах Риги люди чувствуют себя пленниками, стремящимися куда-то вырваться.

Примет Советской власти Юрий видел вокруг не так уж и много, и были они чисто внешние: портреты Сталина и Молотова, красные флаги на фасадах. Иногда в уличной толпе мелькала фуражка советского командира. В остальном же Рига пока была прежним буржуазным городом с частными магазинами и кафе, рекламными вывесками, легкомысленно, по европейской летней моде одетыми женщинами.

В маленьком кафе у Дома Черноголовых Юрий попросил чашку кофе и кусок вишнёвого торта. Официант обслужил его любезно и быстро, не выказав никакого личного отношения к тому, что клиентом был русский. Предупредил, что расплачиваться нужно латами – рубли пока еще не ходят. «Понятное дело, не ходят, — подумал Варламов, — хорошо, если к декабрю начнут ходить, Латвия только две недели в составе Союза…» Он повертел в руках красивую 50-латовую синюю купюру с портретом Улманиса, отпечатанную в Англии. Президент уже в ссылке, а деньги с его портретом еще в обороте… Кофе был прекрасный, торт тоже. Позвякивая ложечкой в чашке, Варламов рассматривал высокий шпиль церкви Святого Петра, а сам думал, думал…

Приказ наркома обороны СССР, о котором ему говорил Клёнов, был подписан 17 августа 1940 года. Согласно ему, Народные армии Литвы, Латвии и Эстонии (так вооруженные силы этих стран назывались после вхождения их в состав СССР) должны были быть сокращены и переформированы в территориальные стрелковые корпуса двухдивизионного состава, входившие в структуру РККА. Эта мера предполагалась сроком на год, после чего территориальные войска должны были быть заменены экстерриториальными, с общим для СССР принципом комплектования. Народная армия Латвии преобразовывалась в 24-й территориальный стрелковый корпус, в состав которого входили 181-я и 183-я стрелковые дивизии, 613-й корпусной артиллерийский полк, 20-й отдельный кавалерийский полк, 24-й авиаотряд (10 самолетов-разведчиков Stampe SV-5 бельгийского производства) и Рижское пехотное училище на 400 курсантов. Всего 14 500 человек.

Командному составу Народных армий предстояло пройти через сито серьезного отбора, вернее – чистки. Только тогда бывшие генералы и офицеры могли претендовать на должности в корпусах. Но решить задачу комплектования 24-го корпуса командным составом руководство ПрибОВО, находившееся в Риге меньше двух месяцев и не знакомое в полном объеме со спецификой местной обстановки, самостоятельно не могло. Поэтому Варламова и направили сюда.

«Задача очень серьезная, — думал Юрий, машинально разглядывая здание ратуши и статую рыцаря Роланда перед ней. – Конечно, те генералы и офицеры, которые фанатично были преданы Улманису, в Народную армию просто не попали – они были вычищены из вооруженных сил в конце июня, местным новым правительством. Еще 21 июня уволили главкома Беркиса, через четыре дня – начальника штаба Розенштейнса. Зато активно возвращали в войска тех генералов и офицеров, которые были уволены при Улманисе. 4 июля в армии были введены должности политработников. Начальник новосозданного управления культуры и пропаганды Бруно Калниньш, будучи лейтенантом запаса, немеденно получил от нового правительства генеральский чин… Все это хорошо, но вот новой реальностью – вхождением Латвии в СССР – довольны наверняка не все. В корпусе нужны будут проверенные люди, которые смогут достойно проявить себя в случае войны. Ведь случись что, и корпус окажется в первых рядах… Чувствую, придется здесь задержаться, с кондачка такие дела не делаются. Ну, хоть с Карлушей пообщаюсь от души».

Юрий уже знал, что в Народной армии Латвии Карл Петерс по-прежнему занимался вопросами взаимодействия с иностранными военными представительствами в Латвии. Но знал и о том, что это ненадолго: посольства в Риге закрывались одно за другим, ведь Латвийская Республика перестала существовать.

…Со старым другом встретились уже вечером, когда на августовскую Ригу опустились мягкие сумерки. Сначала сидели в пивной, потом бродили пешком по тихой улице Артиллерияс. Здесь, в получасе ходьбы от средневекового города, Рига совсем напоминала старую русскую провинцию: деревянные дома с геранью на окнах, высокие заборы, пыльная булыжная мостовая. И тишина. Только лай собак, да еще две местные русские тетки калякали о чем-то на завалинке.

Петерс, тоже в штатском, внимательно слушал Юрия.

— …словом, я полагаюсь и на твою помощь тоже, — закончил Варламов. – Всех этих людей ты хорошо знаешь лично, знаешь, кто чего стоит…

— Само собой, — улыбнулся Карл. – Думаю, что именно мне завтра и поручат оказать тебе содействие в работе.

— Ну и отлично. Кстати, сам-то ты, я надеюсь, не думаешь выходить в отставку?

Карл помедлил.

— Конечно, нет. Что я умею делать? Только служить… Но ведь мне тоже наверняка предстоит аттестация, проверка в Особом отделе. А у меня сам знаешь какое прошлое – офицер царской армии, плюс родной брат за границей… В СССР это же имеет значение, да?

Юрий улыбнулся.

— Ну, офицер царской армии – это не показатель. Я же тоже такой офицер. И во главе ПрибОВО сейчас сразу два таких офицера – капитан Локтионов и штабс-капитан Клёнов… Да и верхушка Народной армии вся из бывших офицеров царской армии: военный министр Дамбитис и главком Клявиньш – подполковники, Хартманис – штабс-капитан… А родной брат за границей – это ведь тоже далеко не всегда минус. Словом, не тушуйся, а готовься лучше надевать «шпалы» в петлицы.

— Ты ведь сказал, что в территориальном корпусе сохранится старая форма? – уточнил Петерс.

— Форма – да, но знаки различия и звания будут советскими. Но о делах мы с тобой еще успеем наговориться. Расскажи лучше, как у тебя дома, как Лика и Ивар реагируют на перемены?

Лицо Петерса слегка омрачилось, но только на секунду.

— Дома всё хорошо… Посмотри, какая занятная впереди церковь Святого Павла. Этот район застраивался на моей памяти, в конце 20-х. Срыли песчаные дюны и построили вот эти дома… Давай-ка мы поедем ко мне домой, и я познакомлю тебя с Иваром и Ликой.

— Да, церковь красивая. Чем-то похожа на англиканские храмы… Послушай, не обидишься, если я пока откажусь от знакомства с твоими? Мне в Риге нужно «светиться» как можно меньше. Так что ты тоже не говори своим о том, что я сюда приехал. Хорошо?

…Дверь квартиры Карлу открыла приходящая прислуга – низенькая некрасивая девушка по имени Милда Рутмане. Она была землячкой Петерса, родом из Апшуциемса; Карл хорошо знал ее родителей и старшего брата, был знаком с Милдой со времени ее рождения, относился к ней по-родственному тепло и помог закрепиться в Риге. В семье она служила уже пять лет: стирала, готовила, убирала, подавала на стол во время семейных ужинов. Петерсы считали добрую, тихую, малозаметную Милду своей и относились к ней без всякого высокомерия, привязана к хозяевам была и сама прислуга.

Поздоровавшись с Милдой, Петерс невольно поморщился от громких звуков радиомузыки, доносившихся из комнаты. Воинственный марш заполнял собой, казалось, все пространство. Потом в шершавой тишине голос диктора торжественно произнес: «Sie hören den Reichsdienst Radio aus Berlin! Weitersagen Führer Adolf Hitler». Сумрачно загремели, загрохотали аплодисменты, и из динамика раздался лающий голос Гитлера.

— Ты слушаешь Берлин? – из коридора спросил Карл, будучи уверен, что в комнате Лика.

Но, к его удивлению, у радиоприемника он увидел Ивара. Сын сидел, подавленно уставившись в одну точку. Медленным движением он убавил звук и поднял глаза на отца.

— Просто слушал военную сводку, — без всякого выражения произнес он.

— И что там нового?

— Итальянцы захватили Британское Сомали. Сегодня последние английские корабли с эвакуированными ушли из Берберы…

— Господи, Муссолини что-то смог сделать сам, без помощи Гитлера? – усмехнулся Петерс, направляясь в ванную. Уже оттуда он крикнул: — А мама где?

— Кажется, у приятельницы, — вяло отозвался сын.

Вернувшись в комнату, Карл сел напротив Ивара, взял его холодную руку в свою.

— Лейтенант Петерс, что происходит?

Ивар усмехнулся, глядя в сторону.

— Что происходит? Мне кажется, ты сам знаешь ответ на этот вопрос. Происходит то, что нашей страны больше нет. Есть кусочек коммунистической России, где заправлять будут русские и евреи…

«Та-ак, — тревожно подумал Карл. – Не в первый раз я уже слышу от Ивара о русских и евреях… Где же он этого нахватался? И самое страшное, что он говорит абсолютно всерьез, он верит в это…»

— Но разве тебе нравилось то, что творилось при Улманисе? – пытаясь говорить так, чтобы голос звучал мягко и убедительно, произнес он. — Шесть лет в стране не было никаких выборов. Постоянно действующее военное положение. Постоянная долбежка о том, что латыши лучше всех. Тысячи людей в тюрьмах по политическим мотивам. Безработица. Дороговизна. Латол вместо бензина, и тот по карточкам… Ты сам знаешь, чтобы семье из трех человек, как наша, выжить в Риге, нужно примерно 180 латов, а среднее жалованье – меньше ста!

— Да плевать мне на эту пропаганду! – неожиданно взорвался криком сын, вскакивая и выдергивая руку из руки отца. – Да, у нас было много плохого, но это было наше плохое! Наше собственное! И мы с ним справились бы! А теперь по вине бездарного и продажного руководства Латвии просто нет! Есть русско-еврейские порядки!

Петерс с трудом взял себя в руки.

— Постой, а как же все то, что ты видишь сейчас за окном? Это что – не Латвия, не латыши? Народная армия, в которой ты служишь – это не армия? И причем тут русские с евреями? Они веками жили в Риге и всегда были частью этого города…

Сын скривился.

— Хватит, отец… Я не слепой и вижу, что ты давно уже сделал свой выбор. Что же, это твое право. Ты еще в юности был отравлен любовью к России… Но я хочу, чтобы ты знал – я в этом фарсе участвовать больше не желаю.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Я уже все сказал. – Сын вытер закипевшие на глазах злые слезы, встал по стойке «смирно», театрально склонил голову: — Честь имею, господин полковник-лейтенант.

Грохнула дверь квартиры, сын кубарем скатился вниз по лестнице. Стоя у окна, Петерс видел, как он вылетел из подъезда и почти побежал куда-то по направлению к центру.

«Господи, как всё тяжело, страшно переплелось, перепуталось… — Карл смотрел вслед высокой, прямой фигуре сына, удалявшейся по улице Миера. – Неужели я теряю сына? Его не переубедить, не переупрямить, у него своя правза, как и у брата… Только Марис вернулся в Америку без обиды на меня, а вот Ивар уходит не оглядываясь».

В комнату заглянула встревоженная Милда.

— Что-то случилось, господин Петерс?

— Случилось, Милда. И по-видимому, уже давно…

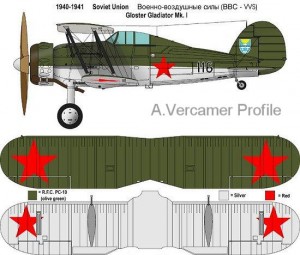

…Через два часа лейтенант авиации Ивар Петерс сидел в буфете офицерского собрания своего полка на запасном аэродроме Крустпилс, куда полк перебазировался с аэродрома Спилве еще 16 июня. Сквозь большое окно он грустно смотрел на стоявшие на аэродроме ряды истребителей. Среди них был и его «Глостер-Гладиатор» с новенькими красными звездами на фюзеляже, из-под которых просвечивала плохо замазанная красная свастика. Сколько раз Ивар мечтал пойти на нем в бой за честь и независимость своей родины!.. И вот этот единственный реальный шанс безвозвратно упущен. Упущен из-за того, что во главе его страны оказались предатели. И место его «Глостера» уже очень скоро займут советские И-16…

В буфет вошел сослуживец Ивара, лейтенант Адолфс Скулбе. Он взял себе лимонад и присел за столик рядом с Иваром.

— Слышал последние новости? Вроде бы как большевики издали приказ, согласно которому наша армия будет сведена в территориальный корпус и введена в состав Красной Армии. А наш полк будет сокращен до размеров авиаотряда.

Ивар мрачно кивнул:

— Ничего удивительного.

Скулбе хмыкнул:

— Удивительного действительно ничего. Но каждый офицер сейчас должен решать, как жить дальше. Смириться с обстоятельствами, сложить ручки, проклинать судьбу и тихо уйти в отставку или покончить с собой, как полковник-лейтенант Целминьш – или же делать что-нибудь…

— Но что можно сделать, когда власть у красных?

— Но что можно сделать, когда власть у красных?

Скулбе склонился к уху Петерса.

— В Латвии достаточно патриотов, которые связывают ее будущее не с Советским Союзом. Я знаком с этими людьми. Мне кажется, тебе тоже будет полезно с ними познакомиться… И еще. Тебе обязательно нужно будет поступить на службу в этот самый территориальный корпус.

Глаза Ивара расширились от возмущения.

— Я не желаю иметь ничего общего с теми, кто…

Скулбе улыбнулся и сделал успокаивающий жест.

— Ивар, можно быть смелым и глупым и на всех углах кричать о том, что тебя не устраивает. А нам сейчас нужно быть смелыми и умными. Поверь мне…

Павел Панасюк – Анне Панасюк, Пинск – Одесса, 20 августа 1940 г.

«Дорогая мамочка, здравствуй.

Долго собирался с мыслями и духом, чтобы написать это письмо. Я побывал в Лёликове и встретил там твоего родного брата, Даниила Андреевича Самусевича. Он рассказал мне о своей нелегкой жизни при польской власти. Его мобилизовали в белопольскую армию, а потом он 20 лет перебивался разными работами на Полесье. В общем, все это невесело…

Среди прочего он рассказал мне о том, что мой отец был кадетом и офицером царской армии.

В связи с этим я очень прошу тебя честно и откровенно написать мне о том, каким был мой отец и как сложилась его судьба.

Целую тебя,

Твой сын, лейтенант РККА Павел Панасюк.

Г.Пинск, БССР, 20 августа 1940 г.»

Анна Панасюк – Павлу Панасюку, Одесса – Пинск, 10 сентября 1940 г.

«Здравствуй, дорогой сыночек.

Над твоим письмом я проплакала всю ночь, вспоминая нашу с папой жизнь. Видишь, как оно получилось – я берегла тебя, берегла, а правда все равно нашлась, пусть и через двадцать лет.

Да, твой отец Иван Павлович Панасюк был офицером царской армии, а потом белой. Он родился в Лёликове в семье солдата, погибшего на японской войне. В 1910 году закончил Полоцкий кадетский корпус, поступил в военное училище в Вильне, но не закончил его. Я в точности не помню уже эту историю, но, кажется, он вступился на улице за друга, на которого напали пьяные хулиганы, и их обоих отчислили накануне выпуска. Он поступил добровольцем-солдатом в полк, стоявший в Минске, и так и ушел на империалистическую войну. В Восточной Пруссии его полк попал в окружение и был разбит, но твой отец вывел к своим отряд и за этот подвиг был произведен в офицеры. В дальнейшем он тоже храбро воевал, был ранен и награжден орденами. Меня он отыскал в Пинске в 1915 году, я тогда начинала работать сестрой в лазарете.

В 1917 году он был назначен курсовым офицером Одесского кадетского корпуса, так мы с ним и переехали в Одессу, где и повенчались. В 1918-м родился ты. Тебе было два года, когда Одесский корпус отступил из Одессы к румынской границе в надежде спастись от красных. Тогда, в январе 1920 года, на границе я видела твоего отца в последний раз. Он пришел ночью в избу, где мы были, и принес нам сахару.

Наутро румыны открыли сильную стрельбу, и мы бросились назад через Днестр к границе. На нашей телеге был денщик твоего отца, солдат-литовец по фамилии Тракшялис, который был с отцом с 1915 года. Благодаря ему мы с тобой спаслись, он вступил в переговоры с красными, которые были уже на том берегу, и сказал им: «На что вам жизни бабы и ребенка, возьмите мою, я солдат, а их не троньте», — и красные согласились с ним и его тут же расстреляли, а нас не тронули и сказали: идите кто куда хочет.

Так мы добрались до Одессы и с тех пор там живем.

Где твой отец, жив он или погиб тогда, — я ничего о том не знаю. Знаю только, что он был лучший человек на свете, добрый и благородный душой.

Сыночек, прости меня за то, что не рассказывала тебе ничего этого. Думаю, ты сам все понимаешь. Трудно мне было растить тебя одной, а если бы кто узнал о нашем прошлом, даже не знаю, как бы сложилась моя и твоя судьба.

Еще раз прости и не держи зла на любящую тебя мать

Анну Андреевну Панасюк.

Г.Одесса, 10 сентября 1940 г.»